Всегда хотел почитать статью упомянутую в в биографии Льва Мациевича про проект авианосца аж 1910 года, про который рассказывал журнал «Техника-молодежи» № 5 за 1973 год. Решил поделиться этой заметкой с добавлением из статьи журнала "Моделист-Конструктор" № 10-1981 "Крылатые моряки России", снабдив дополнительными иллюстрациями. После гибели в водах Корейского пролива 2-й Тихоокеанской эскадры, составленной из лучших кораблей Балтийского флота, Петербург оказался практически беззащитным перед вторжением вражеских эскадр со стороны Финского залива. Оставшиеся на Балтике устаревшие броненосцы не могли оказать сколь-нибудь серьезного сопротивления современным линкорам и линейным крейсерам противника, а на постройку сопоставимых с ними по силе кораблей требовались огромные средства и время. Ни того, ни другого у царского правительства не было.

Вот почему русское морское командование, исходя из наличных сил и средств, разработало своеобразный план защиты Петербурга. Согласно ему при реальной угрозе возникновения войны Финский залив от острова Нарген до полуострова Порккала-Удд перегораживался минным полем, северный и южный фланги которого прикрывались бы береговыми батареями. Эта Центральная минно-артиллерийская позиция должна была затруднить маневрирование неприятельского флота, вознамерившегося прорваться в Финский залив, и создать благоприятные условия для действий русских кораблей, вышедших на перехват врага.

Но вот трудность: по подсчетам, на постановку 3 тысяч мин уходило 8 часов, а это значило, что для своевременного обнаружения вражеской эскадры, идущей к финскому заливу, посты наблюдения за морем требовалось выдвинуть на 300—400 км к западу от рубежа Нарген — Порккала-Удд. Для ведения такого наблюдения нужны были быстроходные крейсера-разведчики, которых в составе Балтийского флота, увы, не было. В этом и разгадка того пристального внимания, с которым русское морское ведомство отнеслось еще в конце первого десятилетия века к авиации. Ведь с помощью сравнительно дешевых аэропланов можно было установить непрерывное наблюдение за зоной, которую противник не смог бы пройти морем за ночь...

Таким образом, опасение, что вражеский флот появится перед Центральной минно-артиллерийской позицией до того, как будет поставлено минное заграждение, дало мощный толчок развитию русской морской авиации. Вот почему так велик вклад моряков в становление отечественного воздухоплавания, и вот почему именно в России так много внимания было уделено разработке кораблей, несущих аэропланы.

Еще весной 1909 года на заседании военно-морского кружка в Петербурге Лев Макарович Мациевич выступил с сообщением «О состоянии авиационной техники и возможности применения аэропланов в военно-морском флоте».

Позже, осенью того же года, это сообщение в форме докладной записки, но подкрепленное необходимыми техническими расчетами, было адресовано начальнику морского генерального штаба и Алексею Николаевичу Крылову, занимавшему тогда должность главного инспектора кораблестроения. Докладная записка Мациевича содержала техническое обоснование постройки авианосца, способного нести на борту 25 самолетов.

"Не представляет затруднений, — писал он, — устроить... на судне специального типа... легкую навесную... палубу, на которой находились бы, взлетали и садились аэропланы...".

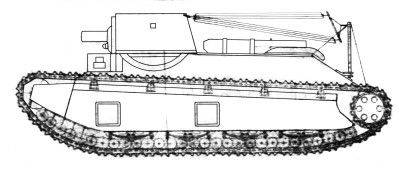

Реконструкция того самого авианосца из «Авианосцы мира. 1917-1939»

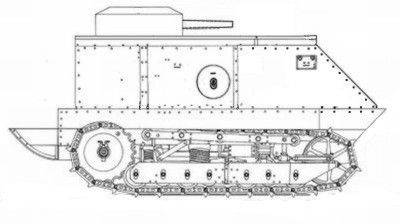

Реконструкция этого корабля одного из участников форума

http://forums.airbase.ru Slava2014 (правда, почему-то на корпусе фрегата «Князь Пожарский»).

Технику взлета Мациевич представлял себе так:

"...Подъем аэропланов с палубы мог бы быть проведен также при помощи электрической лебедки, выстреливающей аппарат с нужной скоростью. Длина рельсов необходима не более 35 футов, а сила электромотора не более 20 лошадиных сил..." Для посадки аэроплана на палубу Мациевич предлагал приспособить «особые» сети (суть тормозную систему), распростертые над частью палубы. Одновременно с разработкой авианосца изобретатель проектирует и соответствующий самолет собственной конструкции. Как явствует из архивов, после гибели Мациевича дело его не заглохло. В середине 1910 года, опять-таки за несколько месяцев до полетов Юджина Эли, друг Мациевича и его однокашник по Морской академии и корпусу корабельных инженеров подполковник Михаил Михайлович Канокотин подал начальнику морского генерального штаба докладную записку: «Об организации опытов по применению самолетов на флоте» с приложением разработанного им проекта авианосца.

"...Не производя самостоятельных опытов в деле развития морских воздушных разведчиков, — писал Канокотин, — и ожидая готовых результатов из-за границы, мы можем получить много неприятных неожиданностей в ближайшей войне..." По мысли Канокотина, постройка «матки для аэропланов» позволяла использовать авиацию для разведки и фотографирования боевых объектов противника в море и его базах, а также для управления кораблями в море.

Трезво оценивая финансовые возможности морского ведомства, Канокотин писал:

"Первоначально можно ограничиться одним из старых судов, например „Адмирал Лазарев“. По моим предварительным измерениям этот корабль после необходимых переделок сможет удовлетворить следующим требованиям: поместить со всеми необходимыми приспособлениями 10 самолетов, иметь приспособления для быстрого взлета самолетов, иметь чистую палубу, и если окажется необходимым, то и приспособление для посадки на палубу".

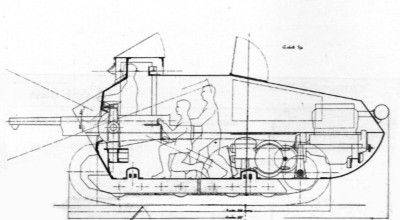

Чертеж из оригинального проекта.

Как видно из чертежа, проект предусматривал перестройку старого броненосца «Адмирал Лазарев» водоизмещением около 4 тысяч тонн в авианосец с двумя палубами. При этом верхняя палуба (размерами 76,5х15 м), свободная от каких-либо надстроек, предназначалась для взлета и посадки. Посты управления и дымовые трубы предполагалось разнести по бортам. Нижняя палуба — ангарная — предназначалась для хранения самолетов, а для их подъема предлагались два лифта — «машинных люка». Разработку подробных чертежей и составление сметы, по мнению Канокотина, он мог закончить через два-три месяца. Поначалу казалось, что это предложение будет осуществлено. Морской генеральный штаб и морской технический комитет дали о проекте самые благоприятные отзывы. Высшие инстанции распорядились об отпуске необходимых кредитов и подыскании более подходящего корпуса, чем корпус старого «Адмирала Лазарева». А. Крылов, компетентность которого в кораблестроении была всеми признана, наложил резолюцию:

"Осуществление проекта затруднений не представит и не вызовет задержек".

И с тем большим удивлением обнаруживаешь, что по прошествии сравнительно небольшого времени проект оказался в архиве с грифом: «Дело производством само собой прекращено...».

Почему проекты авианосцев, необходимых для выполнения главной задачи, возложенной на Балтийский флот, попали в архив?

Причину понять нетрудно. Тактико-технические данные самолетов 1908 — 1909 годов были недостаточны для ведения разведки на большом удалении от берега. Тогдашние аэропланы просто «не доставали» до района, охватываемого разведкой. Единственным средством возместить этот крупный недостаток морской авиации берегового базирования было применение авианосцев, позволявших самолетам подниматься практически над любой точкой моря. Но необычайно быстрое совершенствование авиационной техники привело к тому, что через три-четыре года уже появились гидросамолеты, которые могли вести более-менее дальнюю разведку с морских аэродромов.

Осенью 1913 года в Либаве была оборудована первая морская авиастанция с 8 гидросамолетами. К началу первой мировой войны план защиты Петербурга со стороны моря был практически осуществлен, но боевые действия морской авиации стали развиваться не совсем так, как это представлялось в предвоенные годы. Немецкий флот не пытался прорваться в Финский залив, и минное заграждение на Центральной позиции было успешно поставлено в ночь с 30 на 31 июля 1914 года после объявления о мобилизации Балтийского флота. Более того, минными постановками у Либавы и у входа в Финский залив 2 и 17 августа немцы показали свое нежелание прорываться к Петербургу. Отсутствие наступательных планов со стороны германского флота подтверждал и состав сил, выделенных кайзером для Балтики: в них преобладали устаревшие корабли. Поняв это, русское командование изменило свои планы, и наряду с основной задачей — защитой столицы — флоту было предписано активизировать свои действия, распространив их на средний и южный районы Балтийского моря. В условиях повышенной боевой активности морская авиация уже не ограничивалась одной только разведкой: круг ее боевых задач стал неуклонно расширяться, потребовались авианесущие корабли.